5 Songs from ‘5’ Manifesto

──雑誌『5』とAIによる音楽生成の実験

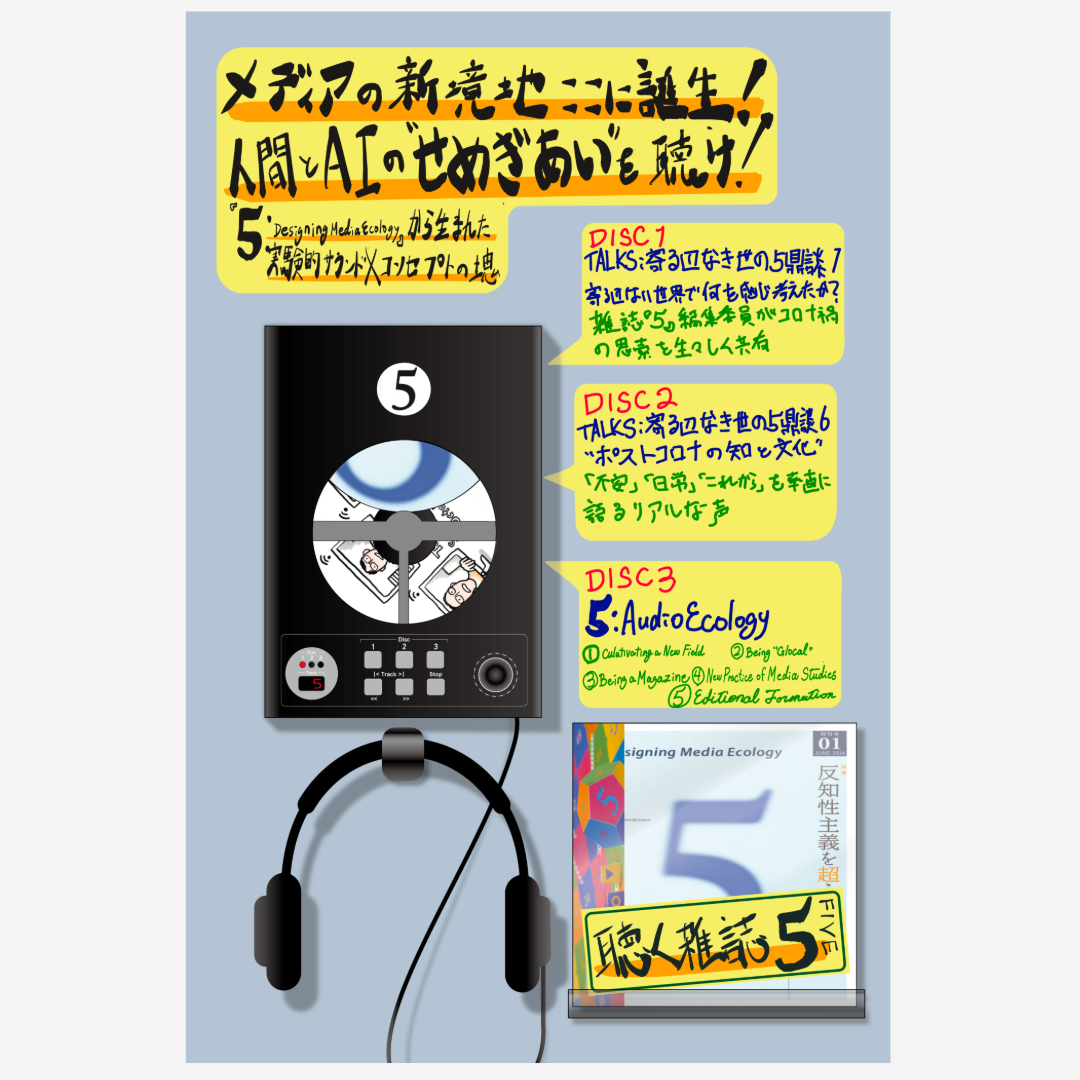

2024年9月22日・23日に神戸で開催された「カルチュラル・タイフーン」にて、雑誌『5: Designing Media Ecology』のブースに出展するためのCDアルバムを制作した。かつてCDショップでよく見かけた試聴機を使い、来場者が自由に楽曲を聴けるかたちで展示された。

実はこのアルバムに収録された全5曲は、AIによるクリエイションの可能性を探る実験として、ChatGPTとSUNO(スノ)という二つのAIツールを用いて制作されたものである。SUNOは、音楽の生成に特化したAIである。

この5曲は、雑誌『5』の創刊当初から掲げられている「趣意書」に記された5つのマニフェスト(指針)を素材に、それぞれが異なるメッセージを持つ楽曲として仕上げられた。アルバム全体として、誌面で展開してきた思考と実践を曲にして、まるで“聴く雑誌『5』”とも言えるような、CD版『5』を目指した構成となっている。各楽曲は、それぞれのマニフェストの内容にふさわしい音楽ジャンルへと落とし込まれている(はず)。

このコラムでは、今回の実験についていくつかの視点からふり返ってみたい。まずは、ChatGPTとSUNOというAIツールを使って、どのように曲ができあがっていったのか。その制作の流れを紹介しながら、この試みの背景にあった小さなきっかけや実験的な発想についても触れてみる。つづいて、実際にAIに出した指示(プロンプト)や完成した楽曲について解説する。さらに、2025年6月現在、AIによる音楽制作が直面している著作権の問題や、それが音楽文化にもたらしている変化についても考えてみたい。最後は、人間とAIがいっしょに何かをつくる今の時代に必要な視点 ーこの実験を通して見えてきた「人間の役割」についてー 考えてみようと思う。

AIで雑誌『5』を曲にする方法 ── ChatGPTとSUNOの連携による制作プロセス

このCDアルバムの最大の特徴は、全楽曲がAIによって制作されている点にある。

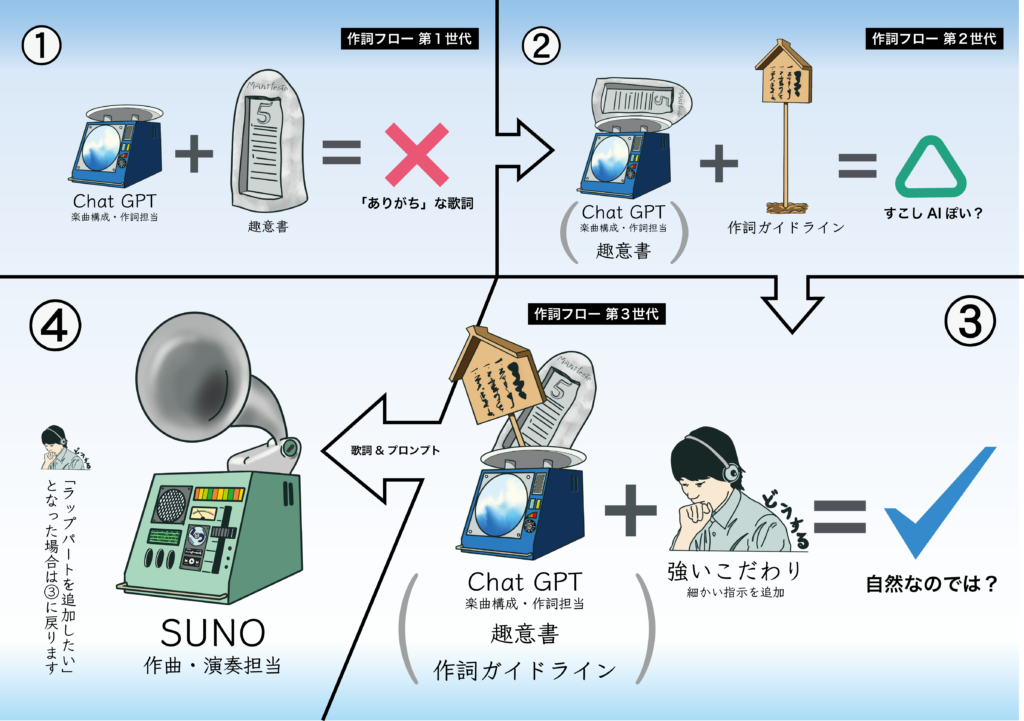

しかし、実際にやってみると、AIにすべてを任せきりにした場合、たいてい「ありがち」感や「テンプレ」的な歌詞や曲しか生まれないことがわかった。

AIを使った音楽制作では、「こうしたい」「こう聴かせたい」といったプロデューサー的な立場をとる人間の介入が不可欠だという認識を得た。

この「ありがち歌詞問題」を乗り越えるには、AIツールごとの性質を見極め、それぞれの役割を明確に分担して使うことが有効だという手応えは、以前からあった。 私が過去に行った類似の取り組みとして、2024年4月〜8月に実施した「AIと人間が共につくるラジオドラマの制作実験」(BASSDRUM)がある。 このときは、複数のAIツール(内部に異なるAI言語モデルが搭載されている)にストーリーを生成させ、それぞれの個性やクセを活かすようなかたちで脚本を仕上げていった。最終的な構成や展開の決定も、全体を見渡す“まとめ役”として設定したAI言語モデルに委ねることで、複数出力を束ねる役割を持たせた。

印象的だったのは、AI言語モデルごとの「賢さの違い」というより、「チューニングの違い」が如実に現れていた点である。どのAIに何を任せるか、その判断が作品の質に直結する。

この経験から、実際にSUNOを何度か試した結論として、プロンプトは日本語で入力するよりも英語の方が、より細かいニュアンスを汲み取ってくれるし、作詞も日本語に関して言えば、SUNOよりもChatGPTの方が得意そうである。私はAIの専門家ではないが、ないなりにAIツールの特性を分析し、自分が作業しやすいように実践してみた。

このような課題意識のもとで、本プロジェクトはAIツールの機能と特性をふまえた、明確な役割分担で成り立っている。以下は1曲目『Cultivating a New Field』の制作記録で、ChatGPTとのやり取りから要点を抜粋した内容・フローである。

【1】プロジェクトの構想と役割分担

雑誌『5: Designing Media Ecology』の趣意書にある5つのマニフェストをもとに、各マニフェストにつき1曲ずつ、合計5曲のオリジナル楽曲を制作する構想を提示。

制作体制は以下のとおり:

● ChatGPT:

作詞(日本語・英語混在)、音楽ジャンルの提案、SUNOへの英語プロンプト作成

● SUNO:

提示されたプロンプトに基づく楽曲の自動生成

● 人間:

全体構成と判断を行うプロデューサー的役割

【2】マニフェストと楽曲タイトル(1曲目の例)

● 使用するマニフェスト:

(1)Cultivating a New Field(新しい分野の開拓)

【3】ChatGPTによるジャンルとボーカルの選定(1曲目の例)

● ジャンル:ジャズ

即興性と知的な広がりを持つジャズは、批判と実践の交差点を描くマニフェスト(1)と親和性が高いと判断

● ボーカル:男声

柔らかく落ち着いた語り口で、探求や思索の雰囲気を支える

【4】歌詞の制作プロセス

(※筆者設定のガイドラインに基づく)

● 歌詞は英語と日本語を交互に織り交ぜる構成で進行。

● 初期案では、「ありがち」な表現(例:「一緒に行こう」「永遠に続く」など)が含まれていたが、以下のガイドラインに抵触したため修正。

ガイドライン注釈:

・避ける表現:「翼を広げる」「夢を描く」「扉を開ける」など、安直で感傷的な比喩。

・「未来」「力」「響き合う」など、抽象的・テンプレ的な語句は極力排除。

・論理的・知的な語彙選択を行い、聴き手の意表を突くようなフレーズ構成を心がける。

・マニフェスト原文の哲学を正確に反映し、詩的でありながら概念的な強度を持たせる。

【5】ラップパートの導入と構成の変化(1曲目の例)

当初は「Verse → Chorus → Verse → Chorus → Ending」という一般的な構成だったが、途中で構成上の重心を見直すことになった。

マニフェスト(1)の持つキーワードをとにかく盛り込みたかったので、ラップパート(Rap Bridge)を設けた。

【6】SUNOへのプロンプト作成と仕上がりの評価(1曲目の例)

歌詞完成後、SUNOに楽曲生成を依頼するための120文字プロンプトを作成:

A jazz song with smooth male vocals, reflecting on theory and practice in media. Deep, thoughtful, with an experimental edge.

このプロンプトは、以下の要素を意識して構成された:

● ジャンルと歌声の質感

● メディア実践に関する主題性

● 情感の深さと知的姿勢

● 実験性のある構成

完成した音源は、SUNOによる自動生成にしては非常に高い完成度だった。

とくに以下の点が評価された:

● 歌詞と音楽のテンションが一致していた

● ラップパートによる構成上の緩急

● ChatGPTによる歌詞構成が、SUNOの生成傾向と高い親和性を持っていた

この一曲目の完成によって、AIとともに曲づくりをするためのコツをつかんだ。

実際のChatGPTとのやりとりは、だいぶフランクで終始楽しい会話と思えるものだった。

【7】歌詞の変遷(1曲目の例)

要点の最後に、ChatGPTが最初に提出した歌詞の第1稿と、最終的に採用された第4稿を見比べてみたい。

第1稿は、ぱっと見それっぽくはあるけれど、「風が運ぶ」「未知の果てまで」「永遠に続く」など、J-pop的な“ありがち感”がちらついていた。

それに対して最終稿では、マニフェストの語彙やトーンを反映させながら、構成もすっきり整理され、英語・日本語のバランスもぐっと引き締まった印象になっている。

以下に、第1稿と第4稿を並べて掲載する。

~~~~~~~~~~

『Cultivating a New Field』第1稿 (ChatGPTによる原文ママ)

(Verse 1)

風が運ぶ the whispers of the unknown

道なき道を歩いて行く (We’ll walk through the fields of dreams)

過去と未来が交わる瞬間 In the rhythm of life, we are free

(Chorus)

Fields unwritten, まだ見ぬ空へ

描かれた軌跡の外で (Beyond what we see)

響く melody, weaving through time

一緒に行こう、未知の果てまで (Together we’ll find the unwritten lines)

(Verse 2)

誰も知らない those silent possibilities

今、ここで born in our hands (It's born in our hands)

自由な心で描く vision The future awaits in our improvisation

(Chorus)

Fields unwritten, 果てなき空へ 限界を超えて

fly high (Let’s soar into the sky)

響く harmony, dancing with fate

新しい光を追い求めて (We'll follow the light, nothing to wait)

(Bridge)

The sound of today, echoes of tomorrow

共に奏でる自由の旋律 (Together we play in the fields we sow)

(Chorus - Outro)

Fields unwritten, まだ見ぬ未来

広がる景色をこの手で (We’ll paint it our way)

溶け合う rhythm, 永遠に続く 君と共に、未知を探して

(With you, we'll chase the endless day)

~~~~~~~~~~

『Cultivating a New Field』第4稿(最終稿) (ChatGPTによる原文ママ)

(Verse 1)

批判とデザインが交わる道 Where practice and theory meet, we begin

新たなメディアの視点を探し In the unwritten fields, we start again

(Chorus)

Fields unwritten, 新たな領域へ Creating new fields of media and communication

響く声、理論と共に Building bridges through critique and collaboration

(Verse 2)

大学の限界を越えて進む Beyond the limits of academic walls

メディアアートが描く未来 In media's art, the future calls

(Chorus)

Fields unwritten, 新たな領域を Creating new fields of media and communication

響く声、共に進む Uniting knowledge through our creation

(Rap Bridge)

メディア論、メディア・リテラシー、expanding the view

カルチュラル・スタディーズ、異文化交流 市民メディア、

アクティビズムの力 Information design shaping what we do

科学技術コミュニケーション、未来を繋ぐ 情報教育、our ideas break through

創造と表現、technology as our guide メディア・アート、beyond the divide

(Chorus)

Fields unwritten, 新たな領域へ Creating new fields of media and communication

響く声、実践と共に In the space where critique and design intertwine

(Outro)

Fields unwritten, 歴史のそとへ

Creating new fields beyond the past we know 理論とデザインが共鳴する場所

Where ideas and practice freely flow

結局、それは誰の曲なのか?── AIと創作文化のこれから

SUNOの登場は、音楽制作の自由度を一気に広げた一方で、著作権をめぐる問題も浮き彫りにした。現在、アメリカでは大手レコード会社が、SUNOが著作権楽曲を無断で学習サンプルに使用したとして提訴している。これに対してSUNO側は、生成された楽曲は模倣ではなく、あくまで統計的な創作であると主張する。また、ユーザーには商用利用を含む著作権が与えられるという規約も公開されている。ただし、実際に既存曲と類似する事例が指摘されたケースでは、原曲側に包括的な使用料を支払う動きも出ている。

実際にAIと共に曲を創作して感じたのは、こだわりを捨てれば、おそらく一瞬で5曲は作れてしまうだろうということだ。しかし今回は、こちらの意図を正確に伝えるために大量の情報を与え、何度も言葉をやりとりしながら形にしていった。そんな過程を経て完成したこの曲、さて一体誰のものなのか──?と考え込んでしまう。

冷静になれば、「私が作った曲です」とはとても言えない。けれども「私は生成AIをこう使った」という試行錯誤の過程の中に、わずかながらオリジナリティがあったと信じてはいる。

今回、私は音楽そのものと向き合っていたわけではない。私が向き合っていたのは、ChatGPTとSUNOだった。プロンプトを紡ぐやりとりを「創作」だと仮にするのであれば、今回の「モチーフ」(知る対象)は、AIという存在そのものだったと言えるのかもしれない。

代替主体としてのAI

AIが人間の代替主体として振る舞う事例は、いまや数えきれないほど存在している。なかでも、クリエイティブな領域においてその傾向は顕著である。

象徴的なのが、音楽ストリーミングサービスでの出来事だ。ある調査によれば、Spotifyなどに新規投稿される楽曲の約2割がAIによって生成されたものであるという[1]。AIが楽曲をつくり、配信し、ときにはAI名義で“アーティスト活動”すら行っている。もはやAIは「ツール」というより、「文化的存在」として舞台の上に立ちつつあるのだ。

この状況に対して、AI生成楽曲を自動的に判別するためのChrome拡張機能「Spot If AI」なるものも登場している。AIによる音楽を、別のAIが“見破る”というメタ構造が、すでに興味深いのだが、「誰がつくったのか?」を問う前に、「これは人間によるものなのか?」と疑わなければならない ── そういう時代にいつの間にかなっていた。

ここまでくれば、AIが「作者」として振る舞うのは当然音楽に限られない。たとえば画像生成AIの領域でも、人間は全く絵を描くということはせず、プロンプトやパラメータの調整を通じてAIに作品を生成させる。こうしたあり方は一見すると、新しい創造的実践のようにも思える。しかし、これは人間が最も人間らしい営みである創作の主体性を、進んで機械に委ねてしまう流れであるとも言える。さらに時代が進み、気がつけば、表現の主導権が人間から機械へと移っていた──。なんてことになっているかもしれない。それこそが「代替主体としてのAI」の最も本質的な側面ではないか。

こうした状況では、AIを人間の延長線上にある「ツール」として扱うだけでは、その社会的・文化的影響力を適切に捉えきれず、むしろブラックボックス化や誤解を招くリスクが高まる。したがって、AIを「メディア」として位置づけ、その仲介機能や感性、表現性を検証する視点こそが、私たちのメディア・リテラシーを更新し、より健全で創造的な技術との向き合い方を気づかせてくれるのである。

[1] 2025年4月にフランスの音楽ストリーミングサービスDeezerが発表したレポートによると、同社プラットフォームにおける新規楽曲のうち18%が完全にAIによって生成されたものとされている。この傾向はSpotifyを含む他の主要ストリーミングサービスにも広がっていると推測される。

https://newsroom-deezer.com/2025/04/deezer-reveals-18-of-all-new-music-uploaded-to-streaming-is-fully-ai-generated/

※図と写真はすべて筆者作成